哈工大全媒体(梁英爽 黄定昕/文 黄定昕/图)近日,化工与化学学院陈冠英教授团队开展的稀土上转换荧光浓度猝灭方面研究取得重要进展,研究成果以《通过抑制反向能量传递,打破Yb3+-Tm3+上转换纳米粒子中的浓度猝灭效应》(Inhibiting concentration quenching in Yb3+-Tm3+ upconversion nanoparticles by suppressing back energy transfer)为题,发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,并被该期刊选为亮点论文(Editors’ Highlights)。该研究通过空间分离稀土激活剂与敏化剂离子,有效优化两者间的能量传递过程,成功抑制了上转换荧光的浓度猝灭效应。研究揭示,激活剂向敏化剂的反向能量传递以及激活剂离子间的交叉驰豫,是导致浓度猝灭的两个独立关键因素。该成果有望推动稀土上转换纳米晶在生物成像、生物传感和固体激光器等领域的前沿应用。

高效稀土上转换纳米晶通常采用敏化剂-激活剂共掺杂策略,其中,敏化剂离子吸收激发能量,并将能量高效传递给激活剂离子,布局其高能激发态,实现反斯托克斯上转换荧光发射。虽然,这种多步上转换过程的效率通常高于传统多光子荧光,但稀土纳米晶的上转换发光亮度因受限于激活剂离子的浓度猝灭效应导致亮度通常很弱,无法满足许多应用要求。

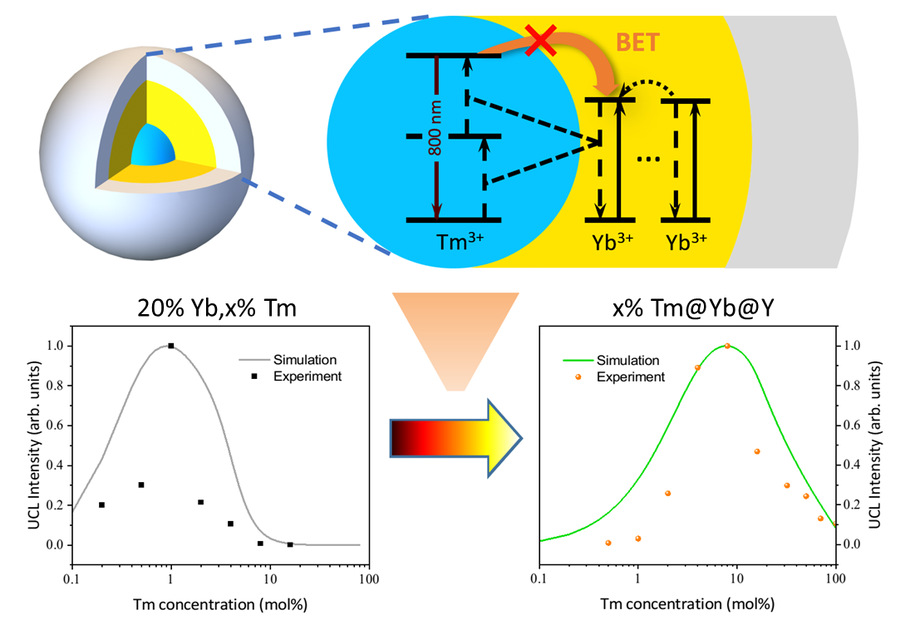

团队开发了一种基于六角相NaYF4的异质核-壳-壳纳米结构(NaYF4:Tm3+@NaYbF4@NaYF4),其中,激活剂离子Tm3+和敏化剂离子Yb3+分别位于内核和内壳层,而最外部的惰性壳层用于抑制表面猝灭效应。这种设计实现了在低于100W/cm2的激发强度下对浓度猝灭效应的抑制,可将激活剂离子Tm3+的最优掺杂浓度从传统单核共掺结构NaYF4:Yb3+/Tm3+中的1%提高到8%。机理研究表明,敏化剂和激活剂的空间分离有效抑制了Tm3+向Yb3+的反向能量传递,从而推动了Tm3+最优掺杂浓度的增加。此外,在高激发功率密度下(20 MW/cm2),Tm3+的最优掺杂浓度将进一步提高到50%。这些发现加深了人们对镧系元素发光浓度猝灭效应的理解,为开发明亮的稀土上转换材料提供可能。

异质核-壳-壳纳米结构纳米晶抑制反向能量传递过程(BET)突破上转换荧光浓度猝灭效应

陈冠英为论文唯一通讯作者,哈工大为论文第一通讯单位。哈工大化工与化学学院博士研究生黄定昕为论文第一作者,博士研究生李凤为论文第二作者。哈工大讲席教授汉斯•阿格伦(Hans Ågren)参与相关研究工作。

该研究获国家自然科学基金、哈工大青年科学家工作室等项目支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-59452-4

亮点论文链接:https://www.nature.com/collections/wtpqpqpgwd